酮還原酶簡介

- 分類:行業動態

- 發布時間:2025-01-17 16:18

- 訪問量:

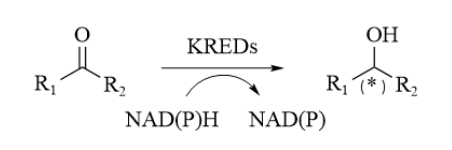

【概要描述】酮還原酶(Ketoreductase, KRED)又稱為(wei) 羰基還原酶,是能夠催化醛/酮與(yu) 醇之間可逆地進行氧化還原反應的酶類,並且需要NAD(H)或NADP(H)等輔酶作為(wei) 氫傳(chuan) 遞體(ti) 。

酮還原酶簡介

【概要描述】酮還原酶(Ketoreductase, KRED)又稱為(wei) 羰基還原酶,是能夠催化醛/酮與(yu) 醇之間可逆地進行氧化還原反應的酶類,並且需要NAD(H)或NADP(H)等輔酶作為(wei) 氫傳(chuan) 遞體(ti) 。

- 分類:行業動態

- 發布時間:2025-01-17 16:18

- 訪問量:

KRED主要分為(wei) 三類,分別為(wei) 短鏈脫氫酶/還原酶(Short-chain Dehydrogenase/Reductases, SDRs)、中鏈脫氫酶/還原酶(Medium-chain Dehydrogenases/Reductases, MDRs)及醛酮還原酶(Aldo-Ketoreductases, AKRs)。三者的催化功能相似,但其結構與(yu) 活性中心差異較大。

SDRs的活性中心含有Asn-Ser-Tyr-Lys四個(ge) 氨基酸組成的活性位點,不含金屬離子。活性位點的Ser和Tyr會(hui) 與(yu) 底物羰基上的氧形成氫鍵,引起羰基碳原子的電子雲(yun) 轉移[1]。電子雲(yun) 轉移不僅(jin) 使得輔酶煙酰環上的活潑氫原子變得更容易進攻底物上的碳原子,也更有利於(yu) 醛/酮與(yu) 醇之間的轉化。

MDRs蛋白分為(wei) 活性中心內(nei) 含有鋅離子和不含鋅離子這兩(liang) 種類型。含鋅離子的MDRs更傾(qing) 向結合輔因子NAD,大多為(wei) 脫氫酶;不含鋅離子的MDRs更傾(qing) 向結合輔因子NADP,大多為(wei) 還原酶。但是有一些特殊的MDRs(YJGB和bADH4),它們(men) 的活性中心內(nei) 雖然含有鋅離子,但更傾(qing) 向結合輔因子NADP[2]。

AKRs的結構含(α/β)8桶狀結構域,其活性中心為(wei) Asp-Tyr-Lys-His四聯體(ti) [3]。AKRs在催化過程中無需金屬離子,該酶活性中心上的His和Tyr會(hui) 與(yu) 底物羰基上的氧形成氫鍵,進而引起底物羰基上電子雲(yun) 的轉移。

實例:用於(yu) 合成手性醇

圖1.以手性醇為(wei) 主要中間體(ti) 的手性藥物化學結構式[4,5]

KRED作為(wei) 綠色生物催化劑,在合成手性醇類化合物方麵具有高的區域、對映和化學選擇性的特點,使得反應過程具有諸多優(you) 勢:①不需要添加額外的金屬催化劑和手性助劑;②反應沒有副產(chan) 物形成;③反應為(wei) 一步酶法,操作簡便。

二、酮還原酶催化機理[6]

酮還原酶催化氧化還原反應的關(guan) 鍵在於(yu) 輔酶NAD(P)H上的氫原子攻擊底物羰基生成產(chan) 物,而輔酶自身發生氧化的過程。

圖2. 輔酶NAD(P)H氫轉移的立體(ti) 化學途徑

304am永利集团生物從(cong) 2007年來就專(zhuan) 注於(yu) 生物酶和生物催化技術以及合成生物學技術的開發與(yu) 應用研究。304am永利集团生物現有的酮還原酶酶庫(304am永利集团生物代號:ES-KRED)中包含216種不同的酮還原酶,可以為(wei) 客戶提供酶篩選、酶促反應工藝優(you) 化、酶改造和生產(chan) 供應服務。

四、參考文獻

[1]秦鳳玉,立體(ti) 選擇性互補酮還原酶的挖掘、設計與(yu) 改造. [D]. 遼寧: 沈陽藥科大學, 2018.

[2] Joel Hedlund, Hans Jörnvall, Bengt Persson. BMC Bioinformatics, 2010, 11, 534.

[3] Petschacher, B., S. Leitgeb, K. Kavanagh, et al. The Biochemical Journal, 2005, 385:75-83.

[4] Xie P P, Zhou X X, Zheng L Y. Journal of Biotechnology, 2019, 289: 64-70.

[5]羅希,醛酮還原酶KlAKR克隆改造及催化合成6-氰基-(3R,5R)-二羥基己酸叔丁酯的研究. [D]. 浙江:浙江工 業(ye) 大學, 2016.

搜索

-

-